大湾区公共场所孤独症无障碍建设倡议

发布时间:2025-04-02 14:47:25

大湾区公共场所

孤独症无障碍建设

编者按

4 月 2 日是世界孤独症日,让我们一起关注孤独症人士这一特殊群体。中国精协发布今年孤独症日的宣传主题口号:“落实关爱行动实施方案,促进孤独症群体全面发展。” 我们响应这一口号的关爱行动是倡议公共场所开展孤独症无障碍建设,促进孤独症儿童的社会融合。前期,由徐莎莎、袁美芝老师指导的东莞职业技术学院社区管理与服务专业的“星与心桥” 孤独症援护志愿服务团队,开展了相关调研,综合定量与定性数据,全面分析了孤独症儿童及其照护者在使用公共场所时所面临的种种困难。这些困难不仅体现在物理环境的不适应上,还体现在信息传递的不畅以及社会理解的缺失等诸多方面。

基于该团队的调研数据,我们携手多家关心这一群体的社会组织,联合发布此《大湾区公共场所孤独症无障碍建设倡议》。通过这份倡议,我们希望能够切实减少环境障碍,为孤独症儿童创造一个更加友好、包容的社会环境,助力他们更好地融入社会,促进其全面发展。

大湾区公共场所孤独症

无障碍建设倡议

我国儿童孤独症患病率约为7‰,保守估计全国0-14岁孤独症儿童约200万,且每年新增约16万。孤独症儿童在参与公共空间时面临诸多困难,导致其社会参与意愿降低、风险增加,照护者压力也随之增大。2024年7月21日,中国残疾人联合会、教育部、民政部、国家卫生健康委、国家医保局、共青团中央全国妇联多部门联合发布《孤独症儿童关爱促进行动实施方案(2024—2028年)》,要求各级政府在五年时间内完善所在辖地孤独症儿童康复服务网络,并加强孤独症儿童家庭支持性服务。2025年1月,民政部和中国残联联合发文,号召社会与社区组织、爱心企业、志愿者等多方力量一起参与关爱服务,“加强融合服务,促进社会融入”。为助力孤独症儿童更好地融入社会,减轻照护者因环境障碍带来的额外负担,我们发起公共场所无障碍建设倡议。我们呼吁公共场所、服务组织在自己的场所范围内做出适配、理解、关爱“星星的孩子”需求的行动,进行物理、信息、社会三方面的无障碍建设,具体建设倡议如下:

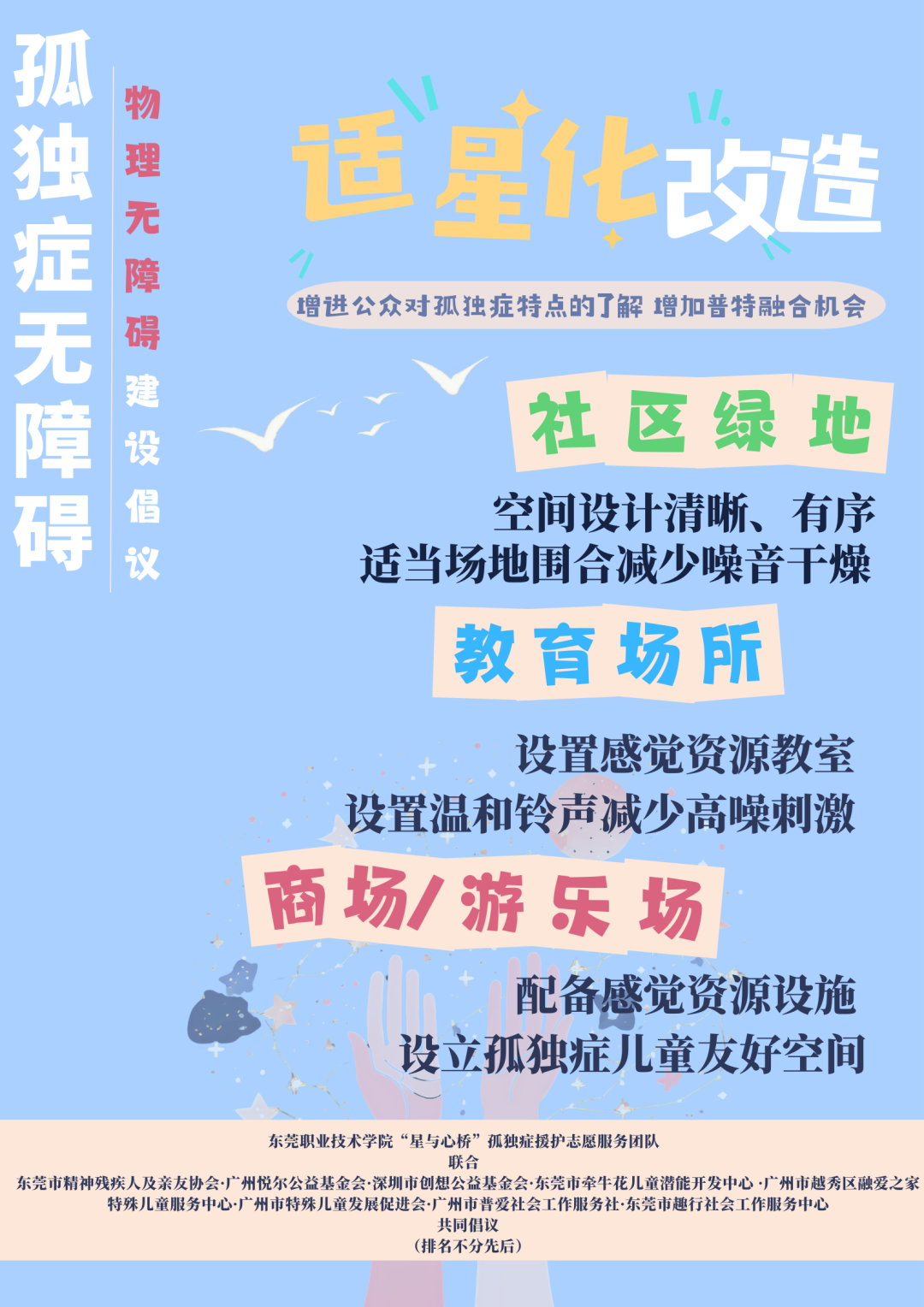

(一)“适星”物理无障碍建设

公共场所/设施的物理环境障碍,主要是由于不清晰的场所布局、高噪刺激、场所拥挤等方面的因素易造成孤独症儿童的“感觉过载”,让他们在公共环境中容易焦躁不安,这增加了孤独症儿童及其照护者使用公共场所的困难感和障碍感。在孤独症儿童高频使用的公共场所中可做如下“适星化”改造。减少物理环境障碍,使场所适宜于孤独症儿童使用,是促进孤独症儿童社会融入的基础条件。

1. 社区绿地/公园/植物园:建设“清晰、有秩序、可预测”的结构化空间,增加场地围合以保证安全性,减少外部噪声干扰。

2. 教育场所:在康复教育机构和普特融合学校,对高频铃声进行调整;或增加辅助设备(如减噪耳机),减少高躁刺激。

3. 商场/游乐场:提供专门的孤独症儿童友好空间,配备感觉资源设施(如软垫、触觉感官墙),减少焦虑、压力。

4. 餐馆/饭店:设立特殊声光调整时间段,使用温和灯光及低噪声音,减少孤独症儿童的不适感。

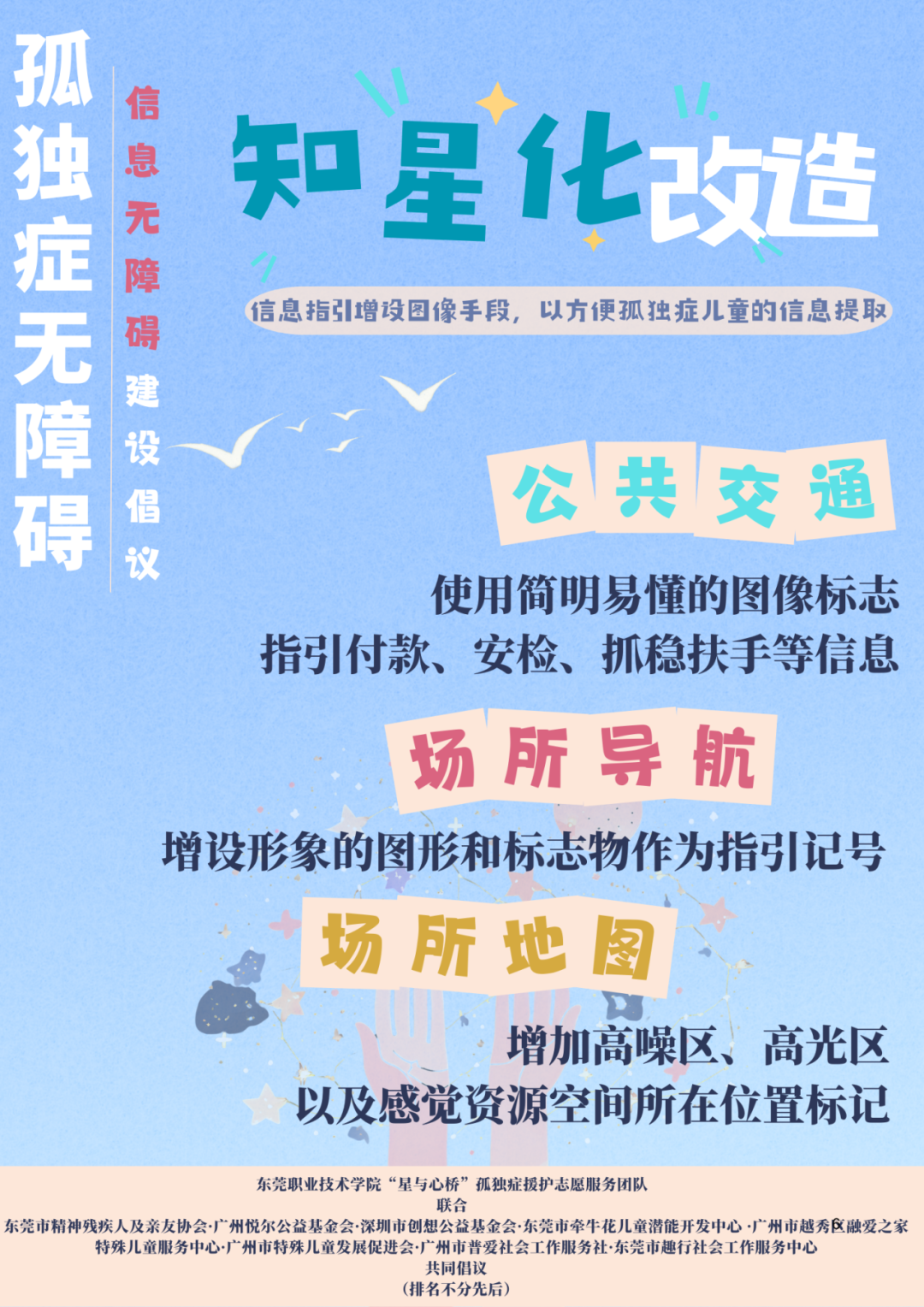

(二)“知星”信息无障碍建设

孤独症儿童对文字信息的提取效率较低,而图像符号能有效帮助他们理解信息。在学校、康复机构、商场、动物园、植物园、交通工具等公共场所中,以“知星化”的符号方式进行信息无障碍改造。

1.标识和导航系统:使用形象清晰的图形和标志物作为地图指引记号,减少文字说明。

2.提示信息:在场所内增加图像输出形式,如“请勿触摸”“保持安静”等提示增加图像指示;在公众号、网站等平台提供视频影像形式的场所导引。

3.地图标注:在场所地图上标明高光区、高噪区及感觉资源空间位置,帮助照护者识别潜在风险和可使用资源。

4.公共交通指引:使用更易懂的图像标志指示付款、安检、抓稳扶手等设施的使用。

5.援护服务标记:提供孤独症援护服务的场所,可在显眼处示意场所的爱心服务,方便孤独症儿童或其照护者识别可求助对象。

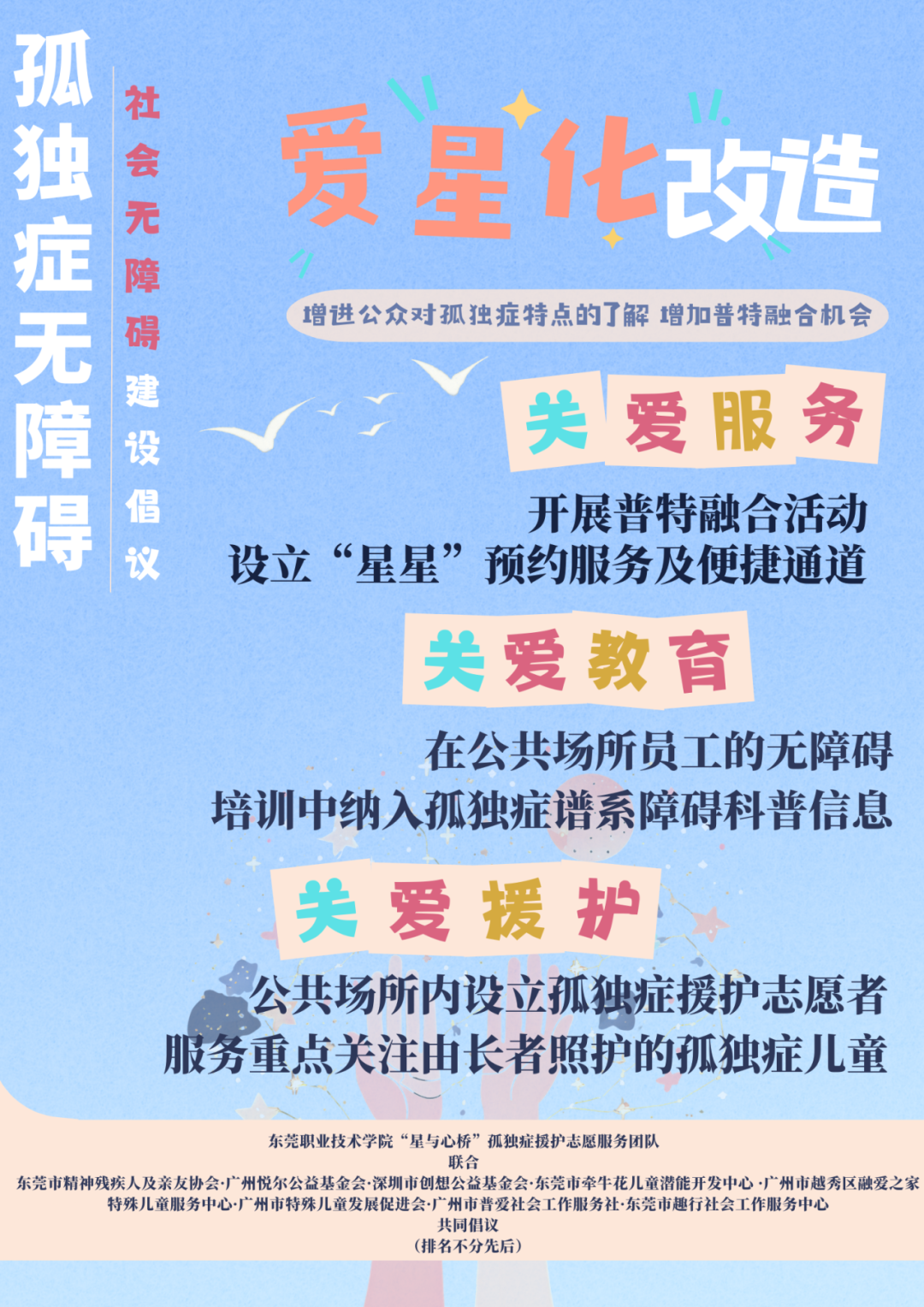

(三)“爱星”社会无障碍建设

在公共场所服务中,开展“爱星化”改造,通过社区教育、社会倡导以及社区活动的形式,增进社会公众对孤独症儿童的病理特性和需求的了解,呼吁建设包容、理解的社会氛围,减少社会排斥以及因此带给孤独症儿童照护者的压力,增加孤独症儿童的社会参与机会。

1. 社会组织服务:

(1) 设立关爱通道:博物馆等文化艺术类场所为孤独症儿童入场便捷通道预约服务,尤其是由长者照护的孤独症儿童,以减少排队、嘈杂音量暴露的时间。

(2) 开发适宜的研学课程:户外研学等组织可与康复机构、志愿组织协同开发适配孤独症儿童的研学课程。

(3) 开展普特融合活动:在普特融合教育机构开展结对活动,促进孤独症儿童与普通儿童,孤独症儿童家长与普通家长的互动互助。

(4) 长幼关怀:特别关注由长者主要照护抚育的孤独症儿童,开展“长幼关怀”援护服务,并针对长者照护者开展信息支援,普及相关信息。

2. 社区教育:

(1) 员工培训:公共场所内员工的无障碍培训中纳入孤独症谱系障碍的相关科普知识,包括自我刺激行为、信息提取特定困难等。

(2) 为普特融合机构的教育工作者提供系统性的培训,提供处理孤独症儿童情绪、行为状况的方法和资源。

(3) 社区宣传:通过海报、宣传栏等形式开展“爱星”行动宣传,提高公众对孤独症的认知。

3. 社会倡导:

(1) 网络科普:在社交媒体上通过短视频等形式进行科普及倡导。

(2) 场所试点建设:文化艺术类场所开展孤独症无障碍试点建设,形成社会示范效应,带动企业、社会组织积极承担社会责任。

(3) 网络倡导:在网络媒体平台发起“#孤独症无障碍场所”打卡活动,推广孤独症无障碍建设意识。

东莞职业技术学院“星与心桥”孤独症援护志愿服务团队联合

东莞市精神残疾人及亲友协会

广州悦尔公益基金会

深圳市创想公益基金会

东莞市牵牛花儿童潜能开发中心

广州市越秀区融爱之家特殊儿童服务中心 广州市特殊儿童发展促进会

广州市普爱社会工作服务社

东莞市趣行社会工作服务中心

共同倡议(排名不分先后)

编辑:徐雯雯

审核:袁美芝